在当今快速发展的经济环境中,城市的等级划分成为理解区域发展差异的重要指标。中日韩三国作为亚洲经济的重要引擎,其城市体系的划分具有一定的普遍性,但又存在各自的特色。本文将全面解析中日韩无一线、二线、三线城市的定义、特征以及它们之间的差异,为读者呈现一个系统的城市发展画像。

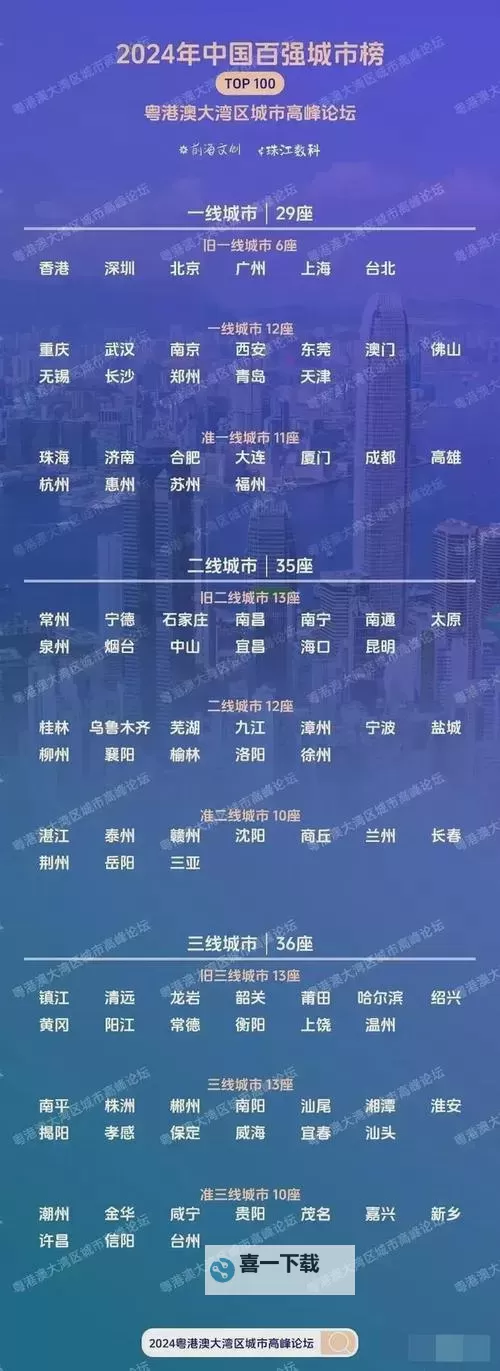

首先,所谓的一线城市,指的是国家或地区中具有极高的经济、政治、文化、交通等综合影响力的城市。在中国,一线城市一般指北京、上海、广州、深圳,这些城市在全国乃至全球范围内都具有重要的影响力。日本的一线城市则以东京为代表,其经济总量、金融中心地位以及国际影响力在日本乃至全球都占据重要位置。韩国的一线城市主要是首尔,它在政治、经济、文化等方面都处于国家的核心位置。一线城市通常具有发达的基础设施、完善的公共服务、国际化的人才流动机制和强大的产业基础,是国家的“名片”和经济龙头。

与一线城市相比,二线城市则多指在国家或地区范围内具有一定规模和影响力,但尚未达到一线城市的地位。它们通常是区域中心城市或重要的工业、交通枢纽。例如,在中国的二线城市有南京、杭州、成都、武汉等,这些城市在经济产值、科技创新和城市规模上逐步提升,逐渐成为区域的经济引擎。日本的二线城市包括横滨、大阪、名古屋等,这些城市具备良好的产业基础和发展潜力,具有一定的国际竞争力。韩国的釜山、 대구等也是具有重要区域影响力的二线城市。二线城市通常交通便利、产业多样、生活成本相较一线城市较低,吸引了大量的人口和企业落户。

三线城市则主要是城市群中的中小城市或新兴的地区中心。在中国,三线城市包括河南的郑州、江西的南昌、山东的青岛等。它们在经济规模上相对较小,但已逐渐成为区域发展的新动力。三线城市通常具有较好的资源禀赋和发展潜力,政府也在积极推动其产业升级和基础设施建设。日本和韩国的三线城市多为中小城市或省会城市,它们在保持区域平衡、优化产业结构方面发挥着重要作用。这类城市的特点是生活成本较低、环境优美、人才聚集较少,但在区域发展中扮演着连接和支撑的角色。

从功能定位来看,一线城市承担着国家或地区的“门面”职能,是国际交流与合作的前沿阵地;二线城市则逐步成为产业升级和创新发展的主要阵地,带动周边区域共同繁荣;三线城市则通过产业转型和基础设施改善,提升城市品质,稳步向前发展。从人口结构来看,一线城市的人口高度集中,居民拥有较高的收入和职业水平,但也面临着交通拥堵、生活成本高昂等问题。二线城市的人口集中度相对较低,生活节奏更为适中,适合人才创业和居住。三线城市则因房价较低、生活成本较低,吸引部分人群的迁入,但也存在产业和人才吸引力不足的问题。

在经济发展策略方面,无论是一线、二线还是三线城市,都在不断寻求转型升级。一线城市通过国际化发展,推动高新技术产业和现代服务业的繁荣;二线城市依托优势产业进行科技创新,提升城市竞争力;三线城市则侧重于优化营商环境、发展的基础产业,逐步实现由资源依赖向产业升级的转变。在政策支持方面,国家不断加大对中小城市的投入,推动区域协调发展,避免一线城市的“一城独大”局面。

总的来说,中日韩三国的城市等级划分虽有共通之处,但也各具特色。一线城市代表着国家的经济核心,二线城市是区域发展的中坚力量,三线城市则是未来潜力的储备库。理解不同城市的角色和发展路径,有助于更好地把握区域经济的格局和未来趋势。同时,也提醒人们在城市选择和投资布局中,应充分考虑城市的等级、功能和潜力,以实现可持续发展。