在现代工业制造与建筑工程中,钢材作为最主要的结构材料之一,其性能的优劣直接关系到安全性和耐久性。钢材的力学性能包括强度、韧性、塑性和脆性等多项指标,其中强度和脆性之间的关系尤为复杂和重要。本文将围绕“锻造超过多少以上会碎:钢材强度与脆性的临界点揭秘”这一主题,探讨钢材在不同强度水平下的脆性表现及其临界点,旨在帮助相关从业者更好地理解材料性能,优化工艺参数。

钢材的强度主要指其承受外力而不发生破坏的能力,常用的指标包括屈服强度和抗拉强度。随着工艺的优化和合金元素的调整,钢材的强度可以得到大幅提升。然而,强度的提升并非无代价,往往伴随着韧性和塑性的下降,甚至可能导致材料变得脆弱。一旦钢材变得脆性过大,在受力时极易发生脆断,造成灾难性后果。因此,理解钢材的强度与脆性的临界点,成为工程安全的重要课题。

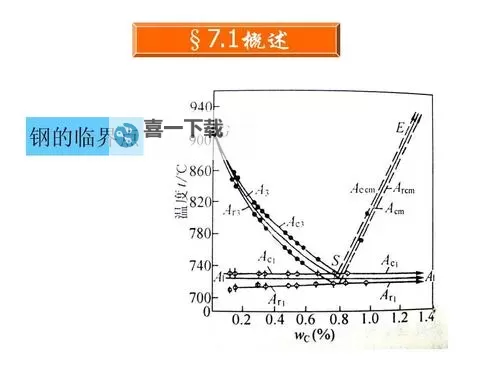

钢材的脆性主要表现为在受到冲击载荷时缺乏塑性变形,直接断裂的倾向。一般情况下,钢材在低温下更易表现出脆性,这也是为什么在寒冷地区建筑材料必须经过特殊处理的原因之一。脆性与韧性之间存在着一种微妙的平衡,其临界点取决于多种因素,包括钢材的成分、微观结构、热处理工艺以及外部载荷的作用方式。

通过大量的实验和实测,科学家们总结出钢材强度与脆性的关系可以用临界强度来描述。研究发现,当钢材的抗拉强度超过某一特定阈值时,其韧性会明显下降,甚至接近于零。这一临界强度一般在钢材的极限抗拉强度的70%到90%之间,具体数值受钢材类型和生产工艺的影响而变化。

例如,普通结构钢的抗拉强度在400-600兆帕(MPa)之间,其脆性临界点可能在其抗拉强度的75%左右,即在大约300-450兆帕(MPa)范围内。当钢材的强度超过这一范围时,脆性显著增加,不仅使材料更易发生断裂,也降低了其在实际应用中的安全裕度。特别是在高速钢和高合金钢中,由于复杂的微观结构,临界点更趋复杂,需要结合微观分析进行判断。

为什么会出现这一临界点呢?其根本原因在于钢材的微观结构变化。当钢材经过高强度锻造或热处理后,晶粒往往变得细小,硬度提升,但同时材质中的脆性相成分如碳化物和夹杂物会增加,这些微观缺陷在应力作用下容易成为裂纹起始点。一旦强度超过某一临界值,裂纹扩展速度迅速加快,最终导致脆性断裂。而在低强度状态下,钢材具有较高的塑性变形能力,裂纹难以快速扩展,表现出较好的韧性。

此外,温度也是影响脆性的关键因素。在低温环境下,即使是较低强度的钢材也可能表现出脆性,临界点因此会向更低的强度值靠拢。而在高温环境中,钢材的韧性得以提高,临界强度相应减低,从而延缓脆断的发生。

为了避免钢材在使用过程中达到脆性临界点,工程上通常会采用多种手段进行控制。例如,合理选择合金元素、优化热处理工艺、控制微观结构的细化、添加韧性增强剂等手段,都旨在提升钢材在高强度条件下的韧性,从而延伸安全范围。此外,还需要结合具体应用环境进行强度设计,确保钢材在工作状态下始终处于安全裕度之内。

总结起来,钢材强度与脆性之间存在一个临界点,通常在其抗拉强度的70%到90%之间。一旦超过这一临界点,钢材的脆性会迅速增加,断裂的风险显著提高。这一认知对工程设计与材料选择具有重要意义,只有科学把握强度与韧性之间的界限,才能确保结构的安全性和可靠性。在未来的材料研发中,持续优化钢材的微观结构,突破当前的临界点,是实现更高强度与韧性兼顾的关键所在。